Die moderne Gesundheitsversorgung steht vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits wächst die Zahl hochauflösender Bild-, Omics- und Sensordaten exponentiell; andererseits bleibt ihr Potenzial für die Früherkennung oft ungenutzt, weil Informationen über eine fragmentierte IT-Landschaft, Datenschutzgrenzen und Fachkräftemangel hinweg nicht rechtzeitig zusammenfließen. So treten erste pathologische Veränderungen häufig erst ins Blickfeld, wenn irreversible Schäden bereits eingetreten sind, und wertvolle Zeit für eine zielgerichtete Therapie geht verloren.

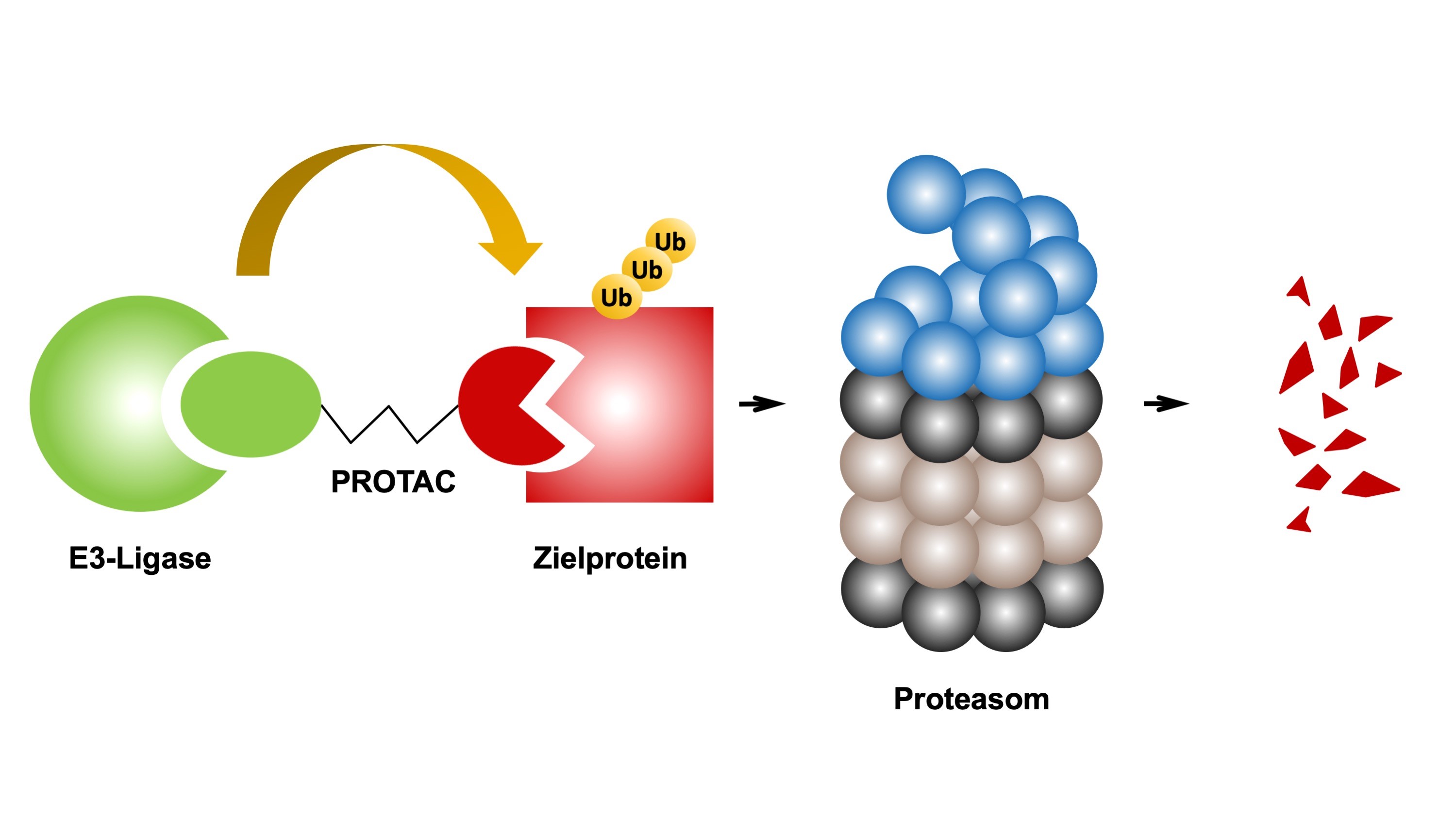

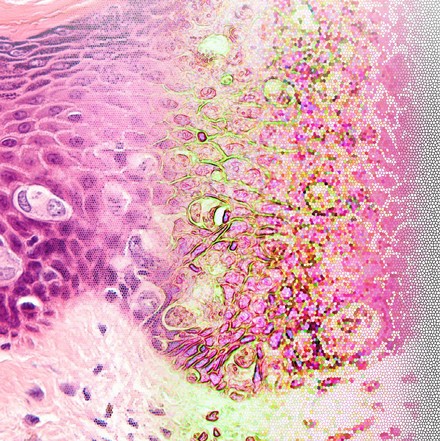

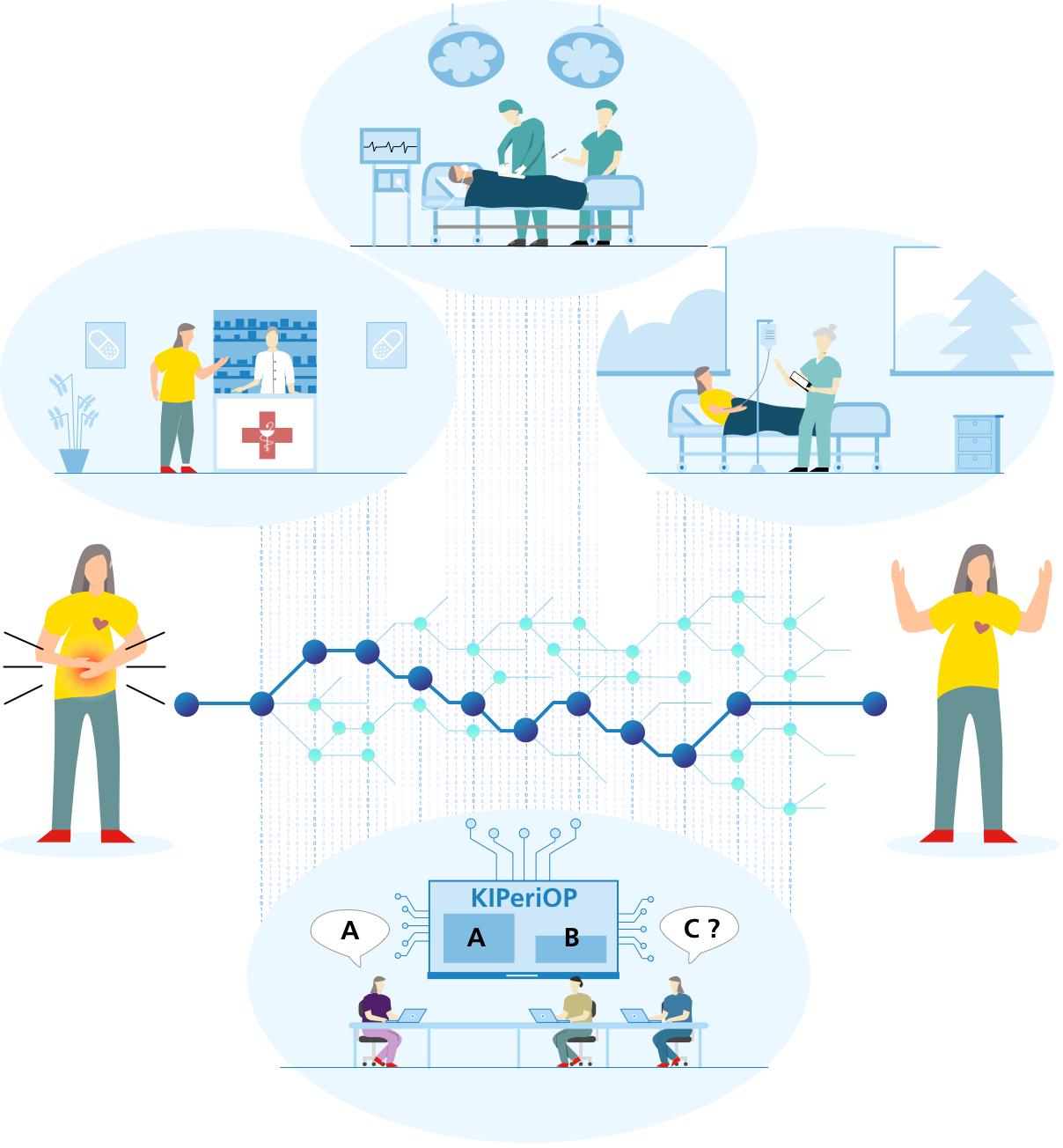

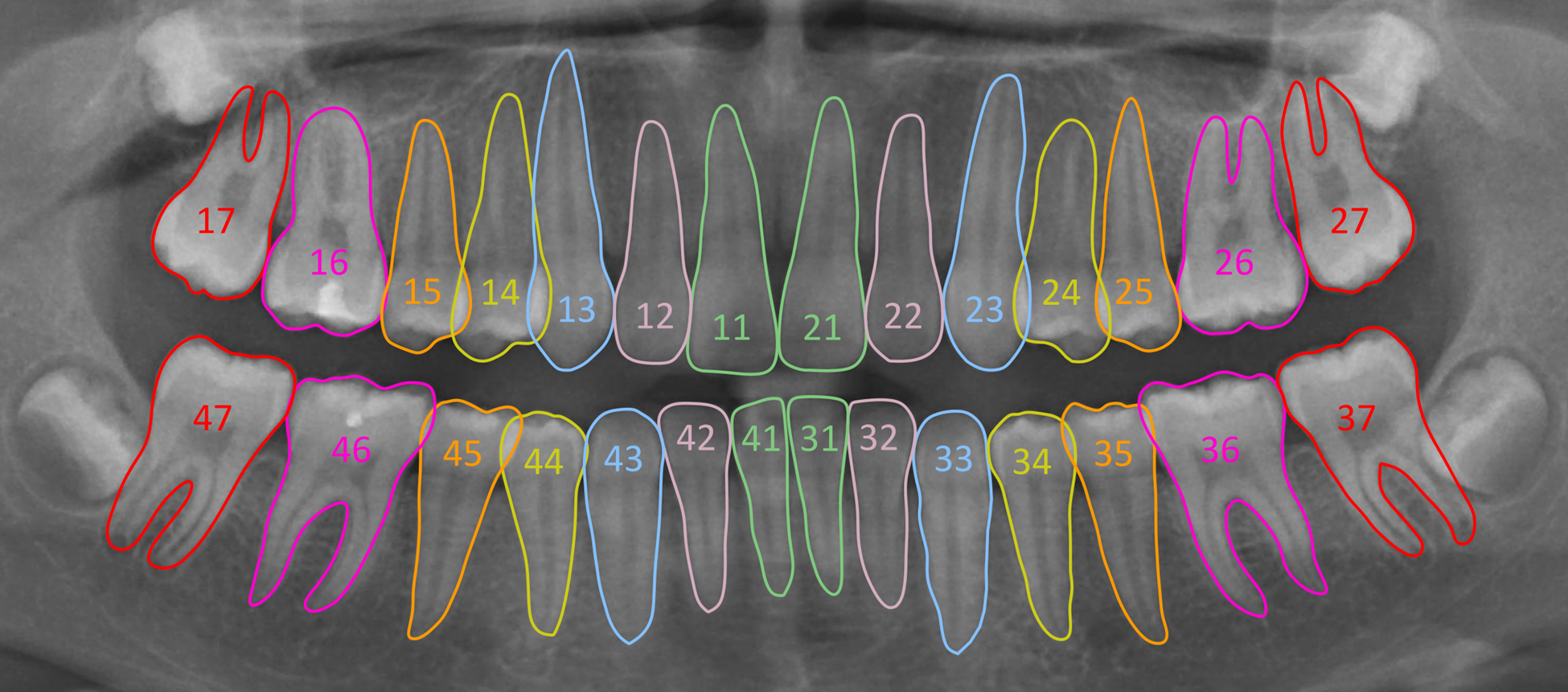

Fraunhofer-Forschungsteams begegnen diesem Dilemma mit KI-gestützten Workflows, die Frühsignale krankheitsübergreifend sichtbar machen: Generative Verfahren erzeugen synthetische Patientendaten, um Datenschutzhürden zu überwinden und selbst bei seltenen Erkrankungen belastbare Trainingsmengen bereitzustellen; multimodale Screening-Plattformen erkennen demenzielle oder onkologische Risiken lange vor der klinischen Manifestation; erklärbare Bilderkennungsmodelle werten radiologische und histologische Aufnahmen in Sekunden aus und liefern nachvollziehbare Verdachtsdiagnosen selbst bei hohem Arbeitsaufkommen.

Eine besondere Rolle spielt dabei die durchgängige digitale Diagnostikkette: Dezentral erfasste bioanalytische Rohdaten – beispielsweise aus mobilen Schnelltests oder Wearables – werden über sichere Kommunikationskanäle automatisiert in Interpretationspipelines eingespeist, die Risikoprofile aktualisieren, Therapie-Entscheidungen unterstützen und hochgradig individualisierte Therapien ermöglichen. Dieses Modell erreicht auch ländliche Regionen, in denen Laborkapazitäten oder Fachärzt*innen fehlen, und stärkt so die flächendeckende Gesundheitsvorsorge. Für belastbare Prognosen verknüpfen prädiktive Modelle Längsschnitt- und Real-World-Daten zu digitalen Zwillingen, simulieren individuelle Krankheitsverläufe, machen Therapie-optionen vergleichbar und ermöglichen überhaupt erst die regulatorische Zulassung von hochgradig individualisierten Therapien. Offene Plattformarchitekturen sorgen dabei für Interoperabilität, föderiertes Lernen wahrt die Datensouveränität aller Beteiligten, und qualitätsgesicherte Entwicklungs- sowie Überwachungsprozesse erfüllen die hohen Anforderungen der europäischen Medizinprodukte- und KI-Regulierung.

Durch diese integrative Strategie – frühe Detektion subtiler Muster, treffsichere Diagnostik und präzise Vorhersage klinischer Verläufe – schafft die Fraunhofer Gesundheitsforschung Grundlagen für eine vorausschauende, patientenzentrierte Präzisionsmedizin, die Ressourcen schont und gleichzeitig die Versorgungsqualität nachhaltig verbessert.